新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、決算説明会をオンラインで開催する企業が増えつつあります。こうした決算説明会は、オンライン決算説明会、もしくはバーチャル決算説明会とも呼ばれています。

オンライン決算説明会は感染症対策として有効な手段である一方、インターネットなどの通信回線を利用して配信することから、初めて開催する場合には、万が一のトラブルへの対応が遅れてしまう可能性もあります。

そこで本記事では、決算説明会をはじめ、企業のさまざまなオンラインイベントのサポートを行ってきたに、オンライン決算説明会における失敗事例と成功のポイントを聞きました。

1.決算説明会のオンライン開催とリアル開催の違い

―オンライン決算説明会における失敗事例を伺う前に、通常のリアル開催との違いについて、詳しく教えてください。

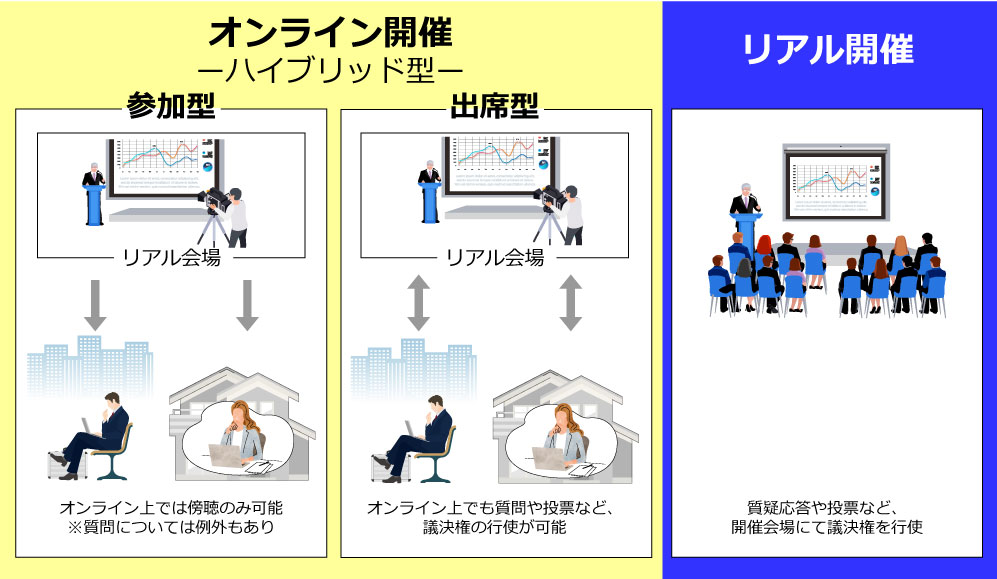

最大の違いは、なんといっても参加者が会場に来られるかどうかというところではないでしょうか。決算説明会をすべてオンラインのみで開催する場合、会場に参加者用のスペースを用意する必要はありません。演者のためのスペースに加えて、カメラなどの機材を設置するスペースがあれば開催できるため、従来よりも小さい規模の会場で実施することができます。

オンライン決算説明会の中には、すべてオンラインで開催するのではなく、来場者のためのスペースも用意しつつ配信も行う「ハイブリッド型」もあります。この場合でも、移動コストが抑えられるなどの参加者へのメリットから、参加者の来場は従来の決算説明会と比較して、少なくなることが予想されます。結果として、従来のような広い来場者用のスペースは不要になると考えられます。

一方で、オンライン開催では、リアル開催と異なり参加者が会場内を自由に見渡すことはできません。したがって、プレゼンターを投影したり、資料を投影したりといった配信側のカメラワークの工夫が重要になってきます。これによって、臨場感を出し、参加者に集中して視聴してもらえる環境を作ることができます。

―オンライン開催の場合には、会場費のコスト軽減が見込めるということですね。ただ、コストという面では、映像配信のための費用は無視できません。

確かにオンライン開催では、カメラをはじめ、配信用の機材をレンタルも含め、調達することが必要です。しかし、そうした機材にかかる費用を勘案しても、会場費や移動にかかる時間などの削減効果の方が大きいことが一般的です。もちろん、実施環境によって異なるため、コスト面は個別に最適化していくことが重要だと考えています。

オンライン開催する場合に必要な配慮

―実際にオンライン決算説明会を実施する場合、特に気をつけなければならないポイントを聞かせてください。

リアル開催の場合、演者はプロジェクターなどにプレゼン資料を表示させつつ、話を進めることが多いです。ですが、実際のところは、参加者はその資料だけを見ているわけではなく、演者の表情や身振り、周囲の会場の空気感など、さまざまなものを意識しているのです。

一方、プレゼン資料を配信するだけのオンライン決算説明会では、参加者はこうした「会場にいれば当たり前に目にするもの」を見ることができません。その違和感を少なくするために、演者はもちろん、会場全体の様子を意図的に映像配信することが重要です。

また、プレゼン資料を配信するだけのオンライン決算説明会では、参加者はこうした『会場にいれば当たり前に目にするもの』を見ることができません。そのため配信側は、演者はもちろん、会場全体の整然とした様子や対応するスタッフの機敏さなど、本来伝わるはずの企業の価値を意図的に映像配信することが重要です。

―スタッフ数や機材の台数に限りがある場合、どのような対応が望ましいですか。

固定カメラで会場全体を俯瞰した映像を用意したり、カメラマンをつけて動きのある映像を用意したりといった工夫が求められます。イベント内容や状況に応じて、撮影する映像を取捨選択しつつ配信することで、参加者の目線に合った配信を実現することが可能です。

2.オンライン決算説明会の運営でよくあるトラブル

トラブル1:通信障害

―オンライン決算説明会を開催するにあたって、無視できないトラブルとして『通信障害』があります。その原因や対処方法について聞かせてください。

通信障害は、運営側の環境に起因するケースと、参加者側の環境に起因するケースの二つに、大きく分類することができます。

運営側の環境については、アクセス集中による接続機器への負荷が原因となっているケースが多いです。多人数が一斉にデータの送受信を行うことで機器の情報処理が追いつかず、通信が遅延したり、途切れたりといった事象の発生につながります。こうしたトラブルを避けるためには、回線の選定、ネットワーク設計や通信障害に備えた体制の構築が欠かせません。

具体的には、優先度の高い回線の利用や、回線を複数用意(冗長化)することが有効です。回線や機材を冗長化することで、万が一トラブルが発生したとしても、すぐに切り替えることができます。

しかしその分、回線利用料などのコストがかかります。そのため、配信対象を鑑みて、どの程度の動画品質が必要なのか、費用対効果を考えながら設計することが必要です。また、万が一の場合にすぐに回線を切り替える必要があるのか、参加者にお待ちいただくことがご提示できるのかといった状況によっても、冗長構成の精密性が変わってきます。

こうした判断や設計は自社だけでは難しい部分もあるので、ここは専門家に任せたいところですね。

トラブル2:「音声が聞こえない(聞こえづらい)」

「音声が聞こえない、聞こえづらい」といったトラブルについては、いかがでしょうか。

音声に関するトラブルは、参加者側の機材の設定や設置の不備など、参加者側の環境が原因で起こることも少なくありません。

一方で、運営側の環境が原因となるケースとしては、機器のスイッチの入れ忘れのほか、ケーブルが抜けていたり、切れてしまったりといったケースが考えられます。そのため、配線に関しては、ケーブルを動線にかからないようにする、引っ掛けないようにケーブルを養生する、簡単に抜けないように余裕を持った配線にするといった配慮が必要です」(須永)

また、の環境が原因となるケース、例えば、機器のスイッチの入れ忘れや、ケーブルの抜け・切断といったケースですね。こうしたケースは運営側でコントロールができるようにすることができます。予防対策としては、演者や運営者の導線を考慮した配線にする、引っ掛けないようにケーブルを養生する、簡単に抜けないように余裕を持った配線にするといったことが有効です。

その他のトラブル

―その他にも、よくあるトラブルがあれば教えてください。

慣れない配信機材の取り扱いによってミスが生じてしまったり、リハーサルがすべて終わらず流れの確認が不十分な状態で本番を迎えてしまったりといったトラブルも見受けられます。

このような機材の設置に関わる部分や、細かな配慮が必要になる部分においては、やはり専門的なノウハウが求められます。そのため、オンライン決算説明会を実施している中には、映像配信イベントの専門家のサポートを受けている企業も少なくありません。

専門家の力を借りることで、トラブルの事前想定や防止対策といったパックアップ体制の構築はもちろん、当日のオペレーション、トラブル発生時の対応まで一括して任せることができます。特に決算説明会などの重要なイベントにおいては、こうした専門家のサポートを受けることをオススメします。

NTTビズリンクでは、遠隔地を高品質・高画質でつなぐ「マネージド映像イベントソリューション」をご提供しています。 さまざまな映像イベントのサポート実績によるノウハウを活かし、お客さまのご利用用途やご要望をもとに、最適な実施方法をご提案いたします。

イベントの企画から準備、当日のオペレーションまで熟練スタッフがワンストップでサポートいたしますので、株主総会や決算発表、各種説明会、講演、学会などのオンライン実施を検討・予定されている企業・団体様は、お気軽にご相談ください。

この記事の執筆監修者情報

監修者:エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社

NTTビズリンクは、企業向けデータセンターサービスを提供する会社として2001年7月にスタートしました。

その後テレビ会議多地点接続サービス事業などの統合により、お客さまのクラウド・アウトソーシングニーズに応える為に、統合的なICTアウトソーシングビジネスを展開してまいりました。 現在、設立以来培ってきたデータセンターサービスとテレビ会議サービスの運用力を強みとして展開している、Communication&Collaboration Solutionsという新たな事業領域の1つとして、「スマートグラスソリューションサービス」をご提供しております。

所在地:〒112-0002

東京都文京区小石川1丁目4番1号 住友不動産後楽園ビル